ライフプランからマイホームの資金計画を立てよう!

-

2022/07/22

2022/07/22

結婚や出産を機に、マイホームの購入を検討する方が多いのではないでしょうか。しかし、マイホームの取得は人生でもっとも高い買い物だといわれています。そのため、将来を見据え、ライフプランとマイホームの資金計画をセットで検討する必要があります。そこで本記事では、ライフプランから考えるマイホームの資金計画について解説しましょう。

ライフプランという言葉を聞いたことがあるでしょうか。ライフプランを分かりやすく表現するなら、将来の人生設計のことです。将来の人生設計を考え、どのようなタイミングで大きなイベント・お金が必要になるかを把握、計画するのです。

たとえば、結婚して小さなお子さんがいる場合、小学校や中学校、高校、大学で私立に通うのか、国公立の学校に通うのかによって必要な学費は大きく変わります。また、車の買い替えのタイミング、子どもを増やしたいのかどうかによっても家庭で必要なお金は変わってくるでしょう。

毎月かかる費用は一定であれば問題ありませんが、突然高額な費用負担が発生する可能性があるのです。また、老後資金も貯めなければならないでしょう。つまり、マイホームの購入にかけられる資金は、現在と将来の収入、貯金、ライフプランを加味し、総合的に無理のない予算で建てる必要があるのです。

資金計画を立てる前にマイホーム計画をスタートさせてしまうと、余裕のある資金計画というよりも、住宅ローンをなんとか返せるかどうかに注目してしまう可能性があります。そのため、まずは資金計画を立てて住宅購入資金を把握したうえで、マイホーム計画を進めていきましょう。

また、現在の収入から組める住宅ローンを住宅資金にするのもおすすめしません。収入から見て組める住宅ローンはあくまで上限額であり、無理なく返済できるかどうかは別問題だからです。子どもの数や住んでいる地域によっても毎月の出費、将来必要な費用が変わるでしょう。

無理なく返済できる額を予算とすることが、破綻のリスクを回避することにつながります。さらに、将来の年収はプラスに考えすぎない、定年までに完済するよう計画することも、資金計画の上手な立て方のポイントになります。

家を購入するという大きな決断は、一般的にどのような世代が多いのか気になる方も多いでしょう。平成30年度住宅市場動向調査報告書によると、住宅の種類にかかわらず、30代で購入している方がもっとも多く、次に40代で購入している方が多いという結果になっています。

結婚して子どもが生まれ、収入もある程度安定してくるのが30~40代ごろのため、自然とマイホーム購入者が増えるのでしょう。また、マイホームを購入した方の世帯平均年収は660~780万円となっています。分譲マンションは物件価格が高い傾向にあるため、世帯平均年収が840万円となっています。

ただし、世帯平均年収はあくまで目安のため、年収が平均以下だからといって購入できないわけではありません。注文住宅や中古マンション、分譲戸建てなどを購入している方は、早めの段階から住宅の購入を検討し、資金計画を立てて購入するとよい世帯年収が400~600万円が多くなっています。でしょう。

マイホームの資金計画において、気を付けなければならないのが住宅ローンの金額です。ハウスメーカーの担当者に相談してみると、年収から組める住宅ローンを提案されるケースが多いのではないでしょうか。しかしその考え方は非常に危険であり、最悪の場合、家庭が破綻してしまう可能性があります。

年収から算出される借り入れ可能額はあくまで上限であり、無理なく返済できる金額ではありません。借入可能額と無理なく返済できる額は異なるものと考え、ライフプランから慎重に住宅購入資金を算出しましょう。

また、一戸建てを購入する場合、将来住宅にかかるメンテナンス費用も加味しなければなりません。毎月のローン返済に加え、固定資産税やメンテナンス費用がかかります。

たとえば、メンテナンスは10年に一度のタイミングで屋根や外壁を塗り直す必要があるでしょう。数百万円の出費になるケースが多いので、その分の費用も蓄えられる余裕が必要です。また、住宅ローンは定年までに払い終わるよう計画するのがおすすめです。退職後は収入が減るため、安易に35年ローンを組むのではなく、定年までの期間に返せる金額を予算としましょう。

住宅ローンは、夢のマイホームを手に入れられる魅力的な仕組みです。しかし、軽い気持ちで高額な住宅ローンを組んでしまうと、生活が苦しくなって後悔する可能性があります。そこで、ライフプランを立てて将来にかかる大きな出費のお金を残しつつ、無理なく返済できる金額を算出することが重要です。万が一、働けなくなったり、出産や育児で一時的に輸入が減ったりしたときのことも想定しておくと、より安心して生活できます。

| イメージ |  |  |  |  |  |  |

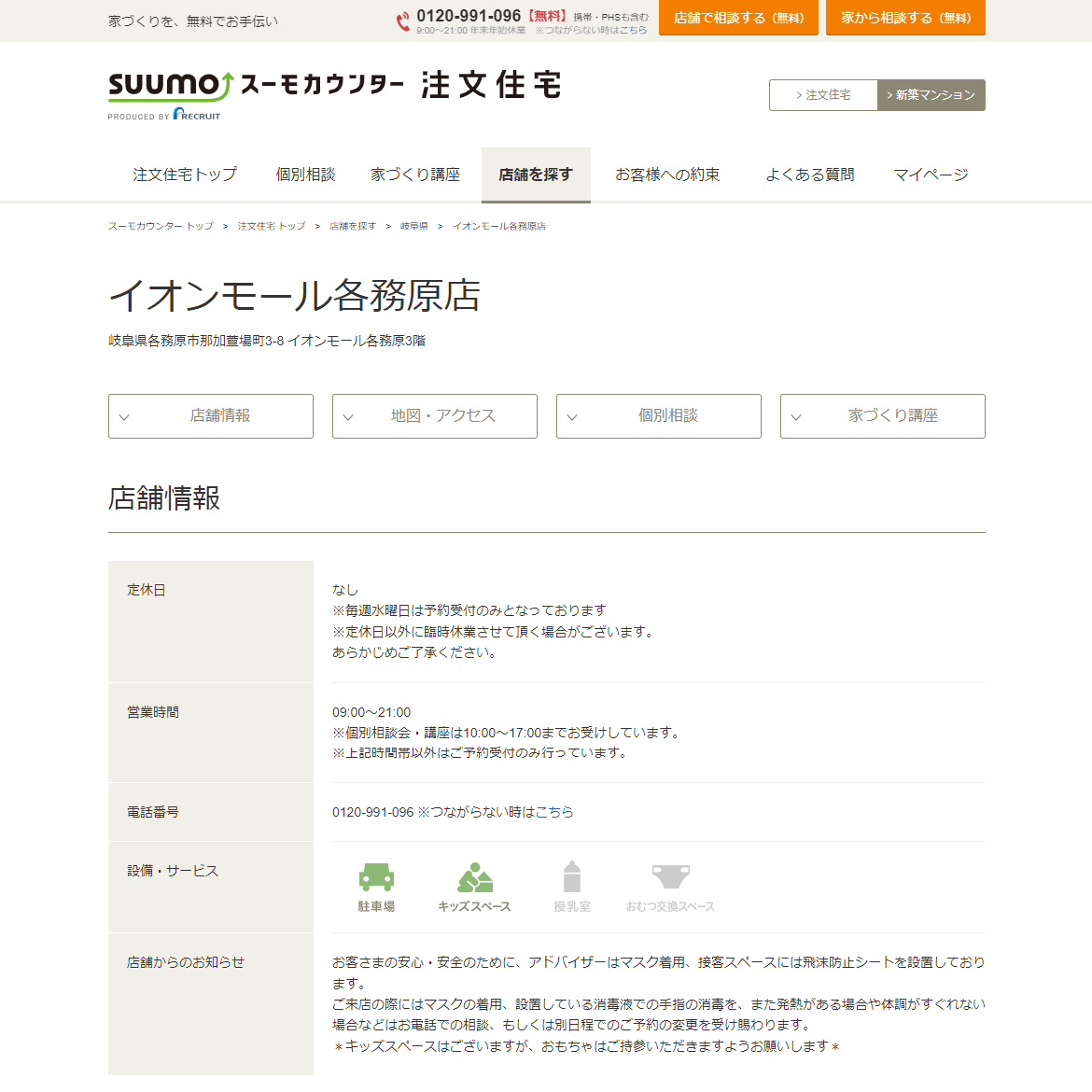

| 会社名 | 注文住宅の相談窓口 岐阜 | スーモカウンター | LIFULL HOME'S | おうちの買い方相談室 | town life家づくり | 住もNAVI |

| 特徴 | ①大手ハウスメーカー・工務店での200棟以上の建築実績 ②土地探しや現地調査、値引き交渉などサポートが豊富 ③年間相談件数:約8,000件超の満足度の高いサービス | 2つの保証を用意 | 日本最大級の不動産・住宅情報サイトが運営 | 家づくりのすべてをサポート | 家づくり計画書を無料で依頼可能 | 手間のかかる予約手続きを代行 |

| 提携会社数 | 1,477社 | 記載なし | 200社 | 9社 | 約1,190社 | 約60社 |

| キッズスペースの有無 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |

| 相談会やセミナーの有無 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |

| 相談方法 | 店舗/オンライン(Zoom)/自宅やカフェなどへの出張 | 店舗 / 電話 | 店舗 / ビデオ通話 / 電話 | 店舗 | オンライン | 店舗 |

| 詳細リンク | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら |

| 公式サイト | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら |